Au tout début de l’exploitation

des ressources minérales, l'humanité a commencé par tirer du sol les plus

faciles à extraire et les plus concentrées, celles qui notamment apparaissaient

en affleurement. À cette époque lointaine, la collecte de pépites de cuivre

natif, ou d'autres métaux (or, argent, étain, zinc, etc.) a eu un impact

environnemental nul.

Quand on exploite une mine, souterraine ou à ciel ouvert, il y a un rapport entre la masse à excaver et la masse de substance récupérée après concentration et séparation finale:

Quand on exploite une mine, souterraine ou à ciel ouvert, il y a un rapport entre la masse à excaver et la masse de substance récupérée après concentration et séparation finale:

- au début de l'âge de bronze (cuivre + étain), le

"mirerai" titre ~ 90%; ex. Fig.1 ci-contre:

- en 1800,

teneurs exploitées: 10 %

- en 1900,

teneurs exploitées: 3 %

- en 1930,

teneurs exploitées: 2 %

- en 1975,

teneurs exploitées: 1 %

- en 2015, teneurs exploitées: 0,5 %

N.B. Ces valeurs donnent une indication de la moyenne des teneurs exploitées; les teneurs commercialement exploitables varient beaucoup d'un continent à l'autre, d'un pays à l'autre selon les contextes géologiques et géopolitiques. La figure ci-dessous donne en graphique l'évolution de ces teneurs au cours des derniers siècles du cas du cuivre:

Figure

2 Évolution historique dans la teneur

des minerais de cuivre de 1770 à 2010 (WikiMedia).

La raréfaction des gisements de bonne concentration, fait augmenter le prix de la substance (le cuivre dans notre exemple). Cette augmentation de la valeur du métal rend alors possible l'exploitation de teneurs plus faibles (fig. 2); il en coûte plus cher de tirer une tonne de cuivre en excavant, transportant, traitant 200 tonnes de roc plutôt que seulement 20 tonnes (fig. 3). L’évolution des techniques joue également un rôle pour rendre rentable l’exploitation de concentrations de plus en plus faibles.

Figure 3 Effet

de la teneur sur le volume d'impacts environnementaux créés.

L'économie minière ne tient compte ici que des coûts de production; on oublie depuis toujours dans l'équation, les coûts environnementaux. Or dans le cas b) (fig. 3) il y a évidemment un trou énorme laissé dans le paysage; il y a aussi dix fois plus de déchets miniers concassés, qui dans le cas du cuivre comportent beaucoup d'éléments chimiques dorénavant soumis à la lixiviation. Il y a donc un impact de pollution dix fois plus grand en b) que dans le cas a).

Y a-t-il une limite dans cette

course qui se dirige vers des exploitations à des teneurs de plus en plus

marginales ? Est-ce que la raréfaction de la ressource et l'augmentation

conséquente de la valeur du métal pourra à lui seul maintenir indéfiniment

cette fuite en avant ? Est-ce envisageable d'ouvrir des sites miniers avec des

teneurs à 0,01% où on produira 10,000 tonnes de déchets pour affiner une tonne

de métal? La réponse est évidemment non: tôt ou tard les coûts

environnementaux, même si on essaie de les ignorer, deviennent incontournables.

Pour les hydrocarbures,

l'évolution historique est comparable. On est passé du pétrole jaillissant

facilement des puits dans les très bons gisements conventionnels au début du

vingtième siècle, à des gisements où le pétrole et le gaz sont de plus en plus

difficiles et très coûteux à extraire. Par

contre ce n'est pas la notion de teneur qui définit la qualité décroissante des

gisements; c’est plutôt une série de facteurs où l'impact environnemental

augmente dans le temps. On peut simplifier l'image générale de l'évolution dans le temps (1 -> 2 -> 3 -> 4) des

gisements d’hydrocarbures au cours du dernier siècle et demi:

1-

gisements conventionnels en milieu terrestre

↘︎ 2-

gisements conventionnels en milieu marin

↘︎ 3-

gisements marginaux: pétrole dégradé (sables bitumineux), roches très peu

perméables, gisements petits avec un réservoir fragmenté (gisements où le

pétrole et le gaz se retrouvent dans des petits réseaux de fractures, etc.)

↘︎ 4-

gisements non-conventionnels ou gisements de roche-mère (shales très

imperméable inexploitables autrement qu'en fracturant toute la masse rocheuse

qui emprisonne les microbulles d'hydrocarbures).

Les coûts d'extraction augmentent

avec le recours à des techniques de plus en plus invasives: du simple forage

avec pompe à piston classique on passe à des techniques de stimulation plus coûteuses

en énergie (vapeur pour mobiliser le pétrole visqueux des sables bitumineux),

stimulation chimique (acide concentré pour élargir la fissuration),

fracturation hydraulique dans certains gisements marginaux, ainsi que dans

tous les gisements d’hydrocarbures de roche-mère.

À la place de la notion de teneur, il est primordial de considérer

le facteur EROI : c'est l'énergie retournée dans une exploitation par

rapport à ensemble des énergies dépensées pour arriver à extraire (exploration,

forage, production). On pouvait extraire entre 100 et 1200 barils de pétrole au

début du 20e siècle en ne consommant que l'équivalent d’un baril (carburant

total requis pour le forage, le pompage, le traitement et le transport du

pétrole extrait). Un EROI de 100 est chose révolue depuis longtemps. La qualité

décroissante des gisements restants, l'obligation d'aller plus profond sous

terre, plus loin, en mer, etc. ont fait baisser l'EROI tout au long du siècle

dernier. La valeur moyenne en 1972 était rendue à 20. L'EROI est maintenant

particulièrement bas pour les derniers gisements mis en production: une valeur aussi

faible que 5 dans la mise en production de gisements marginaux et de gisements

de roche-mère dans le shale pour la période 2005 - 2012.

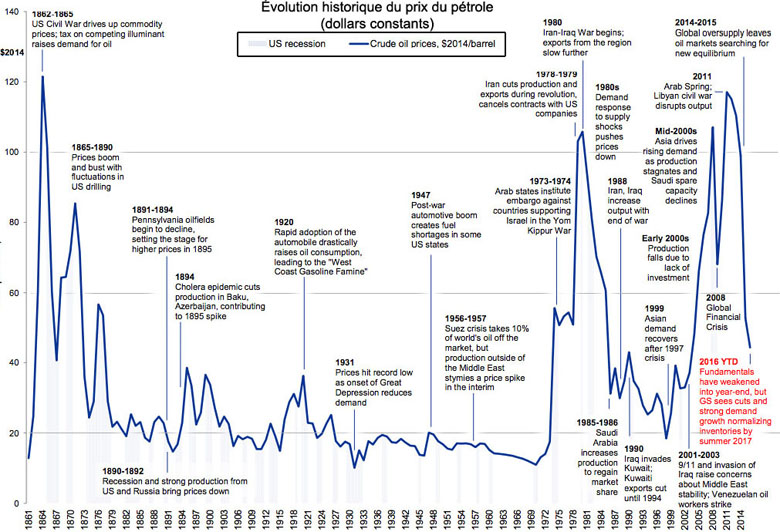

Ce sont les deux chocs

pétroliers à trente ans d'intervalle (voir fig. 4, 1980 et 2010) où le prix du

baril a dépassé pendant quelques années 100U$ qui ont mené à explorer et à mettre

en production des gisements de plus en plus marginaux.

Figure

4 Évolution historique du prix du

pétrole en dollars constants (source Holodny 2016).

Un EROI bas signifie qu’il faut recourir à des techniques envahissantes, coûteuses et polluantes pour un rendement devenu marginal. À une valeur de 3 (i.e. consommer une unité d'énergie pour en produire trois) le bénéfice brut d'extraire la ressource est presqu'annulé par les coûts d'exploitation. En même temps l'impact environnemental est maximal, car il est beaucoup plus étendu (fig. 5 b) pour chaque unité de substance utile produite. Si l'investissement économique avait à quantifier l'ensemble des coûts environnementaux au même titre que les coûts bruts d'exploitation, on arriverait vite à la conclusion qu'il n'y a aucun bénéfice net pour la société dans les gisements marginaux et dans les gisements de roche-mère. C'est d'ailleurs à cette conclusion qu'en est arrivée l'étude du BAPE sur la question du gaz de schiste en 2014. Anticosti aurait été un gisement encore plus déficitaire, avant même d'ajouter les coûts environnementaux.

|

Figure 5 Grandes différence de volumes de roc impliqué dans les gisements conventionnels VS non-conventionnels (adapté de BC Petroleum & Natural Gas Geoscience). |

Une valeur élevée au baril

(>100U$) est très probablement chose du passé, sauf des exceptions ponctuelles dans des circonstances très particulières, car la demande stagnera et

déclinera dans l’avenir selon bien des spécialistes. Les

conditions géologiques au Québec ne permettraient hypothétiquement que de

démarrer des productions marginales, celles avec un EROI très faible, celles

aussi où les coûts environnementaux encore très mal comptabilisés seraient les plus élevés. On commence à peine ailleurs à mesurer le coût des puits abandonnés.

Les fuites de ces anciens puits constitueront encore longtemps des casse-têtes

insurmontables. On a révisé tout récemment (GIEC 2013) à

86 la valeur du potentiel de réchauffement climatique du méthane. C'est encore

plus récemment qu'on a commencé à publier des données sur la proportion des

puits qui laissent fuir du gaz. Ces fuites affectent tous les types de puits

sans exception: les sites d'exploration (ex. cas du Québec),

les sites de stockage (étude D.R Michanowicz et al. 2017) et les sites de production. L'impact de ces émissions de gaz devra tôt ou tard

être pris en compte à son vrai coût.

Bien des chercheurs reconnus

estiment que l'impact environnemental des puits dans les gisements marginaux et

dans les gisements de roche-mère vont dépasser les impacts des gisements

conventionnels. Cela tient à trois éléments nouveaux: 1) les techniques de stimulation et de fracturation nécessitent des

quantités considérables de produits chimiques à injecter dans le roc. Une

partie encore inconnue de ces substances va remonter lentement vers

l'écosystème de surface (les nappes phréatiques, les sols, l'atmosphère). 2)

Le milieu géologique est fortement modifié de façon irréversible par la

fracturation hydraulique; cette modification est essentiellement une

augmentation très considérable de la perméabilité du milieu, par conséquent des

voies de circulation pour les fluides (gaz et liquides). 3)

Les taux de récupération des hydrocarbures sont très bas dans les gisements

marginaux et dans les gisements de roche-mères : 1 à 2% pour le pétrole - 8 à 15% pour le gaz. Une partit importante des hydrocarbures

encore en place à la fermeture des puits finira à moyen terme (10 à 50 ans)

par trouver des voies vers le haut, par les puits corrodés ainsi que par le réseau de

la fracturation naturelle.

Il y a plusieurs études qui

montrent des effets sur la santé des populations et des écosystèmes voisins des

exploitations de gisements non conventionnels; cependant on connait encore très mal l'ampleur

des impacts réels de ces contaminations, car elles ne surviendront

principalement qu'après l'abandon des puits.